2023年10月08日(日) 江戸の貨幣 古銭、紙幣(山田羽書)解説-講師 貨幣研究家 松本敬古堂@旧御師丸岡宗大夫邸 (徒歩)

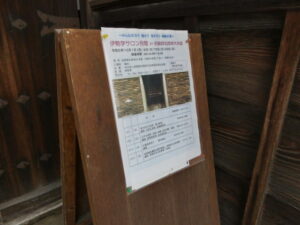

旧御師丸岡宗大夫邸では、〜みんなの力で 残そう 生かそう 地域の宝〜をテーマに、今月は伊勢学サロン月間として、毎日曜日に御師邸を公開し、各種展示解説を開催している。

(その内容については、別の記事で紹介しよう)

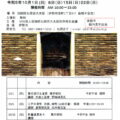

本日は「江戸の貨幣 古銭、紙幣(山田羽書)解説」が開催された。

講師は貨幣研究家 松本敬古堂さん。

以前に紹介した『伊勢河崎商人館収蔵 山田羽書図録』の著者であり、私も参加している「河邊七種神社 古文書の会」を実質的に運営してくださっている世話役でもある。

【参考】

- 好評発売中 『伊勢河崎商人館収蔵 山田羽書図録』三代目 松本敬古堂著 2019年12月11日

- 「伊勢河崎商人館収蔵 山田羽書図録(三代目松本敬古堂)」出版記念パーティ@河崎蔵(伊勢市河崎) 2020年01月18日

- 古文書の会(2023.08.12)@河邊七種神社社務所 2023年08月12日

定刻になると講座が開始された。(その内容をかいつまんで以下に示す)

本日の解説は「江戸時代のはじまりはいつ?」から始まった。

慶長8年(1603)に徳川家康が征夷大将軍に任命され江戸幕府が樹立された時とされるが、

家康が戦のない時代を祈願し「平和の元め」として元号を「元和」とした。ここが始まりではないかと・・・

そして、慶長通寶と元和通寶の実物を見学者に手渡した。

その際の注意事項は

古銭は割れやすい。割れると価値がなくなるので、机の上に置いてルーペで見るか、手に取るなら手のひらにのせて見る

ようにと。

続いては三貨制度(金貨、銀貨、銭貨)について

古銭商や古銭家の間では、銭貨の「銭」は使わず「セン」の音から「泉」を流用する。よって「銭貨」は「泉貨」で、「古銭商」や「古銭家」は「古泉商」や「古泉家」となる。

「泉貨」や「古銭家」は、素人が見ても何のことかわからないだろう。

金貨は金座、大判・中判・小判について

金座は駿府や京都、佐渡、甲府にあったが、元禄期に江戸の一ヶ所へ統合された。大判は流通用ではなく恩賞や贈答用として発行された。額面は拾両でも単位は秤量の一両(16.5g)であり約160g、そのため両替商では七両二分で取引されていた。

大判の表には墨と漆で文字が書かれているが、この文字が薄れると価値が下がるので発行元では有料での書き換えサービスを提供していた。

中判は天保御用判でなかなか手に入らず、かなり価値が高い。300万ほどか。小判には、かなり小ぶりな姫小判もある。

など金貨ひとつとっても多数のうんちくが紹介された。

一両は四分、一分は四朱であり、金は四進数。二分金は2枚で一両となる。

これだけでも私は頭がついて行かない。当時の人々は金だけでなく、三貨を頭で換算していたのだから頭が良かったのだろう。二分銀や一朱銀などは実物を手にとって体感できた。

続いては銀貨

銀貨は金貨と異なり秤量貨幣である。銀座は各地にあった。

こちらの包みから取り出されたのは

安政の丁銀。

慶長のものはかまぼこ形と言われるが、安政の丁銀はなまこ形である。これは150gほど。

他にも豆板銀やもっと小粒な露銀もあった。

こちらは豆板銀である。

私はこちらに魅入ってしまった。

明和四年になると南鐐二朱銀が作られ、金と同じ扱いとなった。

また、一分銀の周囲には桜の記号は配置されているが、1個が上下反転しているものがある。その位置により現在の価値が異なる。また、明治に入ると裏面に配される文字「常是」の「常」の上部が「ツ」ではなく「川」となっている。など様々な特徴でバリエーションが多く、古泉家になるとまさに沼に足を踏み入れる。

こちらの一分銀にも上下反転している桜印があった。どこだろう?

さらには泉(銭)貨について

泉(銭)貨は、まず寛永通寶が作られた。幕府は全国の有力者に委託し、最初は水戸藩の佐藤新助によるもので、「永」の字が「二」「水」で構成されていた。さらに古寛永、新寛永の分類があり「寶」の字の「貝」の下部が「ス」と「ハ」になっている。

また、鋳造するためには元が必要だが、それが母銭である。バリができない、角が鈍らないようにスッキリした形状である。

これが母銭だ。

宝永通宝は大きい。これも深冠、浅冠(冠の二画目の形状による)などバリエーションがある。

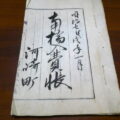

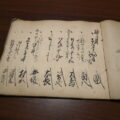

最後に、山田羽書についての解説があった。

松本さんはこれらの解説の後、地方(じかた)史料についても言及し、次の言葉で締めくくった。(表現は異なるがこのような意図だったと思う。)

ほとんどの歴史は百姓(一般人)が作ってきた。彼らが記した地方資料には過去を知る重要な情報が残されている。大切にすべきである。