2025年08月15日(金) 没後90年 橋本平八展ほか@三重県立美術館 (車、徒歩)

最近、狐の神使を彫りたいと思い、ヒノキの角材を調達した。彫り方や道具を揃える前に材料を買ってしまったのだった。

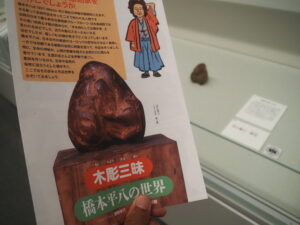

そんな時、この作品展を知った。

橋本平八の名前を聞いたことはあったが、その作品も実績も知らずに本展を訪れた。

【橋本平八展@三重県立美術館】

会場では撮影OKの作品があったので、気になるものや箇所をパチリ。

脚に見えた尾も気になったが、耳の部分に惹かれた。

こちらは試作。最終作品を作るために、下図や試作が入念で、ほぼそちらで完成しているようだ。

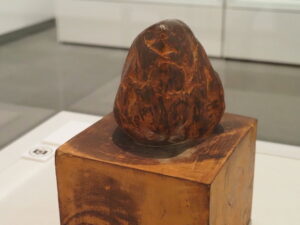

こちらは、作品「石に就(つい)て」のモチーフとなった

石も展示されていた。

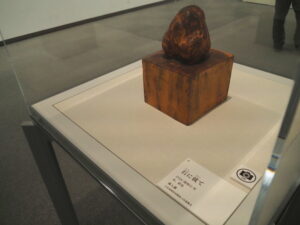

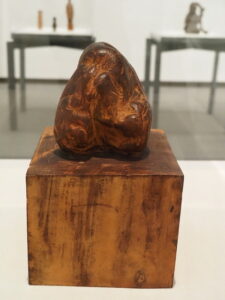

そして、こちらがその原石をそのままに彫りうつしたとされる作品「石に就て」。

会場の『自然に宿る「仙」』と題した解説からその一部を次に抜粋する。

橋本は本作について「仙を表現するもの」と説明している。その謎めいた言葉、異色性から、多くの研究者がその解釈に取り組んできた。小さい作品ながら、長きにわたって多くの人を惹きつけるのは、本作が芸術作品とはなにか、自然と人為の違いとは、という問いを見る者に投げかけるためだろう。

また、橋本は石や山の造形が自然の風化によって生まれることに着目し、これを「天然の彫刻的現象」と見なして観察していた。自然の中に宿る力、その神秘に迫りたいという思いは、長きにわたって橋本の重要は制作動機であった。

しかし、これを見ると原石の印象は薄い。それは台座がかなり大きいからだ。

原石を手に持てる石としての完全な姿で彫り出すのではなく、台座に乗った石としていることが興味深い。原石と同じ形状で彫り出すことでは意味がないと言っているようだ。原石と全く同じではなぜに意味がないのか? 台座は何を主張しているのか?

他の作品「花園に遊ぶ天女」では、台座に風神など自然神の神名が彫られている。仏像のように凝った表現とはなっていないが台座に重要な意図を与えていたと思える。

また、「仙」については第一印象で「人」と「山(自然)」、人を含めた自然を感じた。

辞書を調べれば、「仙人」や「その道をきわめた人」など「人」を中心とした意味が定義付けられている。しかし、ここでは「天然の彫刻的現象」がキーワードであり、自然の造形力を示しているのかもしれない。自然が作り出した「原石」、それを自身がコピーする。コピーだからコピーであることを明示するために台座が必要であった。自然の造形力に対するオマージュ、そんな気がしていない。(勝手に想像)

また、撮影できない作品にも興味深いものが多数。

こちらは、コレクションであった円空作の仏像二体。

円空 釈迦如来坐像(橋本平八展@三重県立美術館)

側面から確認すると、正面からは想像できない薄さが印象的だった。

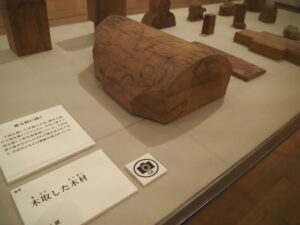

最後に、木取りされた材料も印象的。今にも彫り出されそうだ。

帰宅後にネットで調べていたところ、クリエイターズ・ワーケーション2020で伊勢に滞在した黒田大スケさんの記事が興味深かったので、ここにリンクを貼っておく。

【参考】

今回の入場券で館内のすべての展示を鑑賞できたので、橋本平八展の鑑賞を終えてからこちらにも。

【柳原義達記念館】