2025年06月29日(日) 写真好学研究所 第二期研究生成果発表展@三重県立美術館 県民ギャラリー (車、徒歩)

三重県立美術館の

県民ギャラリーにて

写真好学研究所 第二期研究生成果発表展が開催された。(2025年06月27日〜29日)

【参考】

最終日の朝イチバンでこちらへ。

かつては、私も写真好学研究所の研究生だった。所長である写真師 松原豊さんとの出会いがあったからこそ、写真に関わる今の私がある。これは過言ではない。

第一期研究生もこの県民ギャラリーで成果を発表したことがある。ただし、その時のタイトルは「写真好学研究所写真展」だった。

今回は「写真好学研究所 第二期研究生成果発表展」であり、「写真展」ではない。

このタイトルを誰が考えたのか、聞きそびれたがこれは大きな変化だと思う。

極論を言えば、成果は写真ではなくてもいいのかもしれない。

写真好学研究所は、撮影のテクニックや映える写真の撮り方を教える場ではなく、究極は写真で何を表現したいのか、何を伝えたいのかなど、マインドが問われている。研究生は常に考え、前に進まねばならない。

第二期研究生の皆さんも2年間の研究活動で、さまざまに苦悩を重ねたことだろう。そして、その集大成が、県民ギャラリーの大壁(ひとり分の1面は約 幅8m×高さ4m)との戦いなのだ。

私は、古民家Hibicoreでの研究会活動や展示初日からこの大壁に打ちのめされたことを振り返り苦笑しながら、皆さんの展示を鑑賞した。

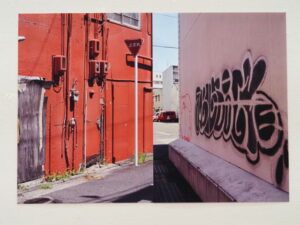

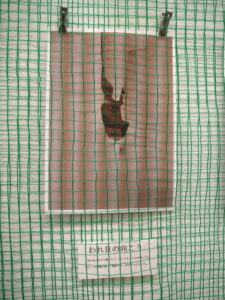

それぞれに独自のテーマで、展示方法(額装やレイアウト、表現、対話性)など個性的でとても楽しめた。

そして、「発表者の成果から1点だけを選ぼう」を企画し、選んだのがこちら。

いくつか気になった点もあったので列記しておこう。(自分自身の失態は棚にあげておいて)

- 写真やフレームが完璧なだけに、フレーム間の微妙な隙間が気になってしまった。

- 漆黒を感じたかったが、照明など映り込みが気になった。フィルムからの現像にこだわるのかもしれないが、和紙の活用に効果があるかも。

- 簡略化した地図を中心に据え、その周囲の写真を配置する。マップ上の撮影点と水糸などで関連付けると面白いかも。

第二期の研究生が全員そろっていたら聞きたいことがあったが、私が来場した時は揃っていなかったので、聞かずに過ごしてしまった。

なんのために写真を撮っているの?

松原豊さんとの出会い、写真好学研究所での活動

ここで、私と松原さんの出会い、写真好学研究所での活動についてまとめておこう。

初めて松原さんに会った、いや私が一方的に見かけたのは、第62回神宮式年遷宮のお白石持ち行事で、小木町箕曲団が内宮へお白石を奉献する時だった。

【参考】

- お白石持行事 内宮奉献(小木町箕曲団) 2013年07月28日

しばらくすると、お互いが真っ黒な顔で挨拶を交わすようになった。

【参考】 お白石持ち行事における 松原さんの成果はこちら

- 第62回神宮式年遷宮 写真展-お白石持行事「伊勢の町衆」 松原豊写真展ほか 2014年07月26日

その後、波切で松原さんにより写真講座が開催された。この講座でモノクロ写真を知り、現在の「モノクロームな日々」につながっている。

【参考】

- 「波切 写真講座」講師:写真家 松原豊さん(志摩市歴史民俗資料館 主催) 2015年12月06日

この講座の際、グループ写真展への出展を打診された。断る理由もなかったし、新しい試みだったので、快諾した。しかし、印刷や額装などまったく知識がなかったため、この展示ではすべて松原さん任せになってしまった。

【参考】

その後、写真好学研究所が発足され、その活動に参加することになった。(参加してから発足したのか?)

活動の記録はこちら。最初のリンクのなかに過去の研究会記録へのリンクもある。

【参考】

私にとっての写真とは

このように、松原さんと出会い、写真好学研究所の活動に参加することにより、写真を印刷する、展示するなど、WEBの世界では体験できない世界が広がった。

最近は伊勢和紙に印刷し、自宅ギャラリーに展示している。

「モノクロームな日々」や「京都ぶらり」などフォトブックにまとめている。

しかし、私の写真の原点は、神宮125社を巡った記録のためにカメラを持ったことである。

記録のためには、文章、絵、動画などもあるが、私は写真を選択したのだった。

つまり、いまでも私にとっての写真の主要な役割は、私的な記録である。

それを物語るのは、各種のシリーズだろう。

なお、「モノクロームな日々」はFacebook、X、Instagramで発表しているが、年単位でブック化している。継続の機動力は、いまは終刊となってしまったNAGIに、松原さんが書いてくださった次の記事である。

【参考】

- NAGI 凪 vol.78で紹介していただいた「モノクロームな日々」 2019年09月04日

写真好学研究所 第二期研究生成果発表展で刺激を受け、私もどんどん前へ進もう。

写真好学研究所および研究生の皆さんのご活躍を期待したい。

もちろん・・・も